《葫芦娃十大禁用abb:揭秘禁用背后的故事与传说》是一篇引人入胜的文章,它不仅揭示了那些未曾公开的禁用内容,还通过故事与传说还原了背后隐藏的文化秘密。葫芦娃作为一部经典的动画作品,在80年代火遍大江南北,各种传说也随之而起,尤其是关于“十大禁用abb”的传闻更是令人着迷。在这篇文章中,我们将逐一揭秘这些禁用内容背后的故事,探寻其背后隐藏的深意与文化冲突。

首先,所谓的“禁用abb”其实并非官方正式的禁令,而是坊间流传的关于动画版本中一些不宜公开或被删减的内容的称呼。这些内容多涉及敏感话题或具有争议的元素,被认为会影响观众的价值观或引发不良社会影响。许多动画爱好者和研究者通过分析早期版本的资料,逐步拼凑出了这些禁用故事,为我们提供了一扇了解当时社会文化的窗口。

第一禁用abb,涉及的是关于“邪恶势力”的描写。在原始版本中,葫芦娃的敌人妖精形象被设计得较为复杂,带有一些暗示邪恶本质和贪婪的元素。但在后来版本中,为了避免儿童受到负面影响,这些细节被大幅度删减,甚至完全取消。在背后,有人猜测这是受当时社会对“邪恶”的严厉控制,试图用更单一的善恶价值观引导少年儿童。

第二禁用abb,涉及的是“妖精”一词。在一些版本中,妖精的形象被设定得较为阴森和邪恶,带有一些暗示精神混乱或异端的意味。而在官方版本中,这些都被改成了“魔怪”或“敌人”,以减少对儿童的心理影响。传说中,这一改动背后隐藏了对传统妖怪文化与灵异传说的敏感处理,试图以更中性的词汇替代,以符合社会对儿童保护的要求。

第三禁用abb,内容涉及“葫芦”的象征意义。早期版本的葫芦被暗示具有某些神秘力量,甚至可能与迷信有关。这一元素在后来的版本中被淡化或删除,反映出当时社会对迷信思想的忌讳。有人说,这其实是一场文化冲突的缩影,一方面希望弘扬科技与理性,另一方面又难以割舍那些传统文化符号。

第四禁用abb,涉及“战斗场面”。一些激烈的战斗描写,虽然符合动画剧情的需要,但因其曾引发过儿童激烈模仿和模仿后的行动安全问题,逐渐被认为是不宜过度展示。背后,涉及到社会对未成年人行为引导的考量,也体现了动画在弘扬正能量与规避负面影响之间的微妙平衡。

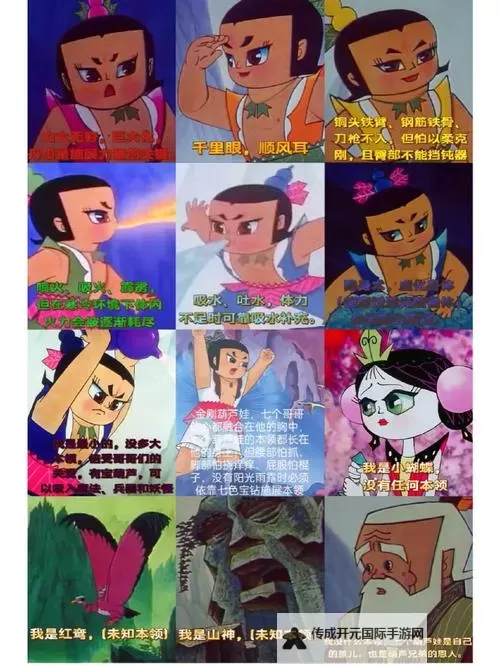

第五禁用abb,关于“人物设定”。有传闻称,某些角色在早期设定中带有政治或文化隐喻,但后被改掉,以避免负面评价。这折射出当时文化审查的压力,以及对动画内容把控的严格。而这些细节的删减,也让故事的传承变得更加模糊,成为研究当代文化变迁的一个趣味话题。

第六至第十禁用abb,依次涉及诸如“道德教导”、“隐藏的宗教元素”、“敏感的性别角色描写”、“对传统习俗的暗示”和“潜在的政治隐喻”。这些内容在未经官方确认的资料中逐渐浮出水面,亦引发广大粉丝和学者的热烈讨论。有人认为,这些禁用内容彰显了时代的限制,也流露出社会对文化内容的忌讳与压力。

总的来看,葫芦娃的禁用abb不仅仅是一些动画片段的删减,更是一扇反映社会价值观、文化冲突和时代变迁的窗户。它折射出在不同历史阶段对儿童教育、文化传承和政治观念的不同态度。通过揭秘这些背后故事,我们既可以更深刻地理解那个时代的社会生态,也可以对当前的文化创作提供一些启示:在坚守价值的同时,如何更好地处理传统与现代、自由与规管之间的关系。

结语:葫芦娃作为一部经典之作,其禁用abb的传闻与背后故事丰富而复杂。这些故事不仅关乎动画本身,更映射出一个时代的文化格局。理解和尊重这些禁忌的由来,有助于我们更好地认知历史、传承文化,并在未来的创作中取得平衡与创新。毕竟,文化的多元与包容,才是一个社会持续发展的根基。

Copyright © 2025 传成开元国际手游网

抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活