缺氧环境在地球生态系统中扮演着复杂而重要的角色。其形成、维持及变化过程,主要依赖于碳循环与氧气循环的动态平衡。碳元素在地球系统中的流动不仅影响大气中的二氧化碳浓度,也深刻影响海洋、陆地以及生物体内的氧气水平。氧气循环则涉及其生成、利用和重新生成的过程,二者互动影响着全球气候、生态健康和物质循环的稳定性。

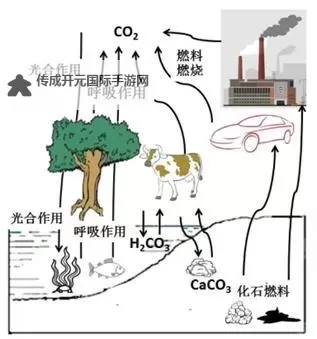

碳循环是维系缺氧状态的关键动力之一。其中,植物光合作用通过吸收二氧化碳,释放氧气,促进空气中氧气浓度的提升。海洋中的浮游植物在此过程中扮演着重要角色,它们吸收大气中的二氧化碳,将其转化为有机物质,在死亡或分解后部分沉积到海底,形成海底有机碳。与此同时,陆地植被的光合作用也显著调节大气中的二氧化碳浓度,为氧气提供持续的来源。然而,有机碳的呼吸作用,微生物分解和燃烧活动,将沉积的碳重新释放到环境中,形成碳的循环路径。这一过程中的快慢程度,直接影响海水和大气中的氧气含量,形成不同的缺氧或氧充盈状态。

在某些特殊环境中,如深海、泥盆和河口地区,碳循环的特殊性导致氧气消耗加剧。微生物分解有机碳过程中产生的还原反应,消耗大量氧气,使局部环境逐渐出现缺氧现象。尤其在水体富营养化情形下,水体中藻类大量繁殖,死亡后沉积在底部,增加了底泥中有机碳的含量。这些有机物被微生物分解时,氧气被大量消耗,形成缺氧甚至反硝化的环境。氧气在这一区域的缺失,又限制了需氧生物的生存与繁衍,逐步改变生态结构,进一步加剧碳和氧气循环的不平衡。

氧气循环的形成与吸收,同样受到各种生物和环境条件的制约。光合作用是氧气的主要生成途径,它借助太阳光,将二氧化碳转化为有机物,释放大量氧气进入大气及水体。氧气的利用过程则通过呼吸作用实现,呼吸活动消耗氧气,产生二氧化碳和能量,支撑各类生物的生命活动。土壤、海水、植物和微生物共同构建出一个多层次、多环节的氧气生产和消耗体系。水体中的溶解氧浓度不仅影响水生生物的生存,也反映着碳的代谢状态,二者相互作用推动着环境的氧气水平变化。

当有机物积累、微生物分解作用增强时,氧气的消耗速度超过其生成速度,缺氧状态逐渐形成。在海洋内部,这些缺氧区成为特殊的生态位,微生物通过还原反应处理沉积的有机物,生成氮氧化物等还原物质。这一过程也伴随有氮循环的变化,导致氮的淋洗和富营养化进一步加剧缺氧现象。符合氧气循环的动态平衡被破坏,生态系统的稳定性受到威胁,某些区域甚至出现“死区”。

分析碳循环与氧气循环的互动关系,可发现二者紧密相连:大量有机碳的分解过程消耗氧气,减少了环境中的氧气储量;反之,氧气的充足则支持光合作用,促进碳的吸收和储存。气候变化和人类活动如工业排放、农业污染加剧了碳的释放,削弱氧气的生成,导致全球范围内缺氧事件频发。未来,掌握这两大循环的平衡机制,有助于制定有效的环境保护策略,减缓缺氧带来的生态危机,推动地球生态系统的持续健康发展。

Copyright © 2025 传成开元国际手游网

抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活